鉄道や街に設置してある点字ブロックの実際と

各種点字案内や点字表示、音声やチャイム等による誘導

弱視者のための配慮

聴覚障害者のための案内表示等

目次

◆点字ブロック

◆階段の段鼻

◆地下鉄の案内表示

◆点字や音声による案内板

◆音声やチャイムを鳴らす誘導装置

◆線路と線路の間の間仕切り

◆ホーム柵

◆女性専用車両

◆自転車専用道と視覚障害者

◆音響式信号機

◆歩車分離式信号機

◆ラウンドアバウト(環状交差点)

◆リーディングライン

◆名古屋市福祉都市環境整備指針

2022年5月7日更新

線ブロックまたは誘導ブロックといわれ、方向を示したり誘導用に使用

点ブロックまたは警告ブロックといわれ、位置表示や注意を促す

横断歩道の前には点字ブロックが設置してあり

渡る方向と、車道と歩道の境がわかるようにしてある

幅の広い横断歩道には視覚障害者が安心して反対側に渡れるように

誘導用のブロック(エスコートゾーン)が設置してある

●エスコートゾーンの設置に関する指針こちら(テキスト)こちら(PDF)

名古屋市営地下鉄の券売機と改札へ誘導する点字ブロック

名古屋市営バスのバス停へ誘導する点字ブロック

名古屋市営地下鉄の入り口へ誘導する点字ブロック

名古屋ライトハウス点字図書館の玄関へ誘導する点字ブロック

鶴舞中央図書館の玄関まで歩道から誘導するブロック

名古屋市営地下鉄のホームの端を示す点字ブロック

名古屋市営地下鉄の乗車位置を示す点字ブロック

これはホームの端を示す新しい内包線付き点字ブロック

線路と反対側に一本の線ブロックを付け加えたもの

間違えて線路に転落しないように工夫されている

名古屋市営地下鉄の階段の始まりと終わりを示す点字ブロック

歩道の色によっては点字ブロックが目立たないことがある。歩道の色は点字ブロックと対比のある色にしてほしい。しかし、どうしても黄色の点字ブロックに近い色を使うときは、点字ブロックの周囲に点字ブロックが目立つようにするためのラインを入れてほしい。名鉄知多半田駅前の歩道のブロックはそうした工夫がしてある。

名古屋市では歩道の無い道路には点字ブロックを敷設しないといってきたが、2011年3月始めて名身連福祉センターまでの道路にブロックを敷設した。

中区役所の正面からの誘導ブロックが2012年3月敷設された。

また、中村生涯学習センター敷地内に敷かれていたブロックまで、最寄の本陣駅から誘導ブロックが2012年3月つながった。

伏見ライフプラザの前の国道19号線の誘導ブロックと、伏見ライフプラザ敷地内のブロックが2013年2月につながった。

点字ブロックが泣いている(大須観音駅近くの歩道橋)

名古屋の地下鉄大須観音駅近くの歩道橋の階段下にはいつも多くの自転車が止めてあります。「この付近には駐輪しないでください」の看板もあります。

階段下には、「自転車は白線の内側に止めてください」の看板があります。

視覚障害者が階段下に入り込まないように設置されている警告ブロックの上には多くの自転車が止められている。

道路の反対側の階段下にも自転車が止めてあるが、警告ブロックの内側に止めてある。

誰のための誘導ブロック(同朋大学・博聞館)

同朋大学・博聞館入口の前には視覚障害者用誘導ブロックが敷かれているが、色が床と同系色。弱視者にはわかりにくい。

博聞館の中のブロックも同系色。分岐部分は少し色が違う。

名古屋音楽大学野中は床の色が異なる。誘導ブロックも床と同系色になっている。

弱視者は階段の段鼻がわかりにくいと、階段を踏み外しそうになり危険。

これは中村公園駅の3番出口に向かう階段、最近改修され段鼻が分かりやすくなった。

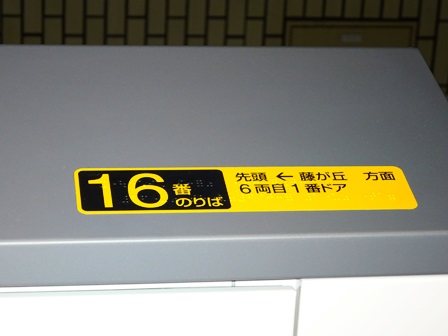

地下鉄の乗車位置番号や案内表示

この番号表示は足元にあり弱視者にも分かりやすい

この番号表示は遠くにあり弱視者には見えない

これは地下鉄名古屋駅の構内に設置された弱視用?の案内表示

点字や音声による案内板

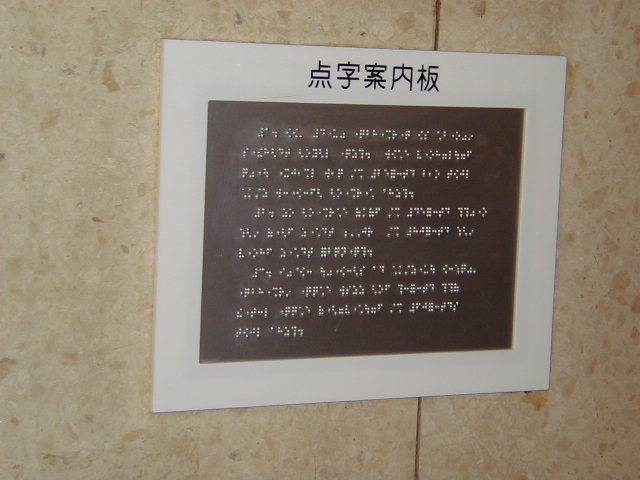

JR東海金山駅の構内を音声と点字で案内する案内板

鶴舞中央図書館に設置してある点字の館内案内板

JR東海金山駅の券売機近くに設置されている点字の料金表

名古屋市営地下鉄の各出口に設置してある点字案内板

その出口を出るとどこに行けるかが書かれている

名古屋市営地下鉄の各駅の券売機には点字表示がしてあり

その横には点字の料金表が設置されている

名古屋市営バスのすべてのバス停には

点字の案内板が取り付けてあり

バス停の名前と、ここを通るバスの行き先が書かれている

名古屋市営の地下鉄の階段の手すりには点字表示がしてあり

階段を行くとどこに行けるかが表示してある

名古屋市営の地下鉄車両のドアには点字と普通文字で

ドアの番号が表示されている

音声やチャイムを鳴らす誘導装置

常に音声やチャイムを鳴らすものと

視覚障害者の持つ発信器を押した時のみならす物とがある

地下鉄の入り口や公共施設の玄関、福祉施設等に設置

写真は名身連福祉センターの玄関に設置してあるもの

名古屋市営地下鉄の島式ホームにある階段の上には

チャイムが付けてあり階段の位置が視覚障害者に

わかるように誘導してあります

最近のものは鳥の声になっている

名古屋市営地下鉄のドアの上には路線図が表示されており

アナウンスが聞こえない聴覚障害者のために

次に泊まる駅がわかるように駅名のところにランプがつく

またドアの上ではドア開閉時にチャイムが鳴り

視覚障害者にドアの位置を教えてくれる

名古屋市営地下鉄の車両のつなぎ目の上にはディスプレイがあり

アナウンスの聞こえない人のために

乗り換え案内や停車駅等の様々な情報を流している

名古屋市営バスの乗車口の上にはディスプレイがあり

アナウンスの聞こえない人のために

次のバス停名や次のバス停で止まるかどうか等の

様々な情報を流している

名古屋市営地下鉄のホームに設置してあるエレベーター

線路と線路の間の間仕切り

地下鉄伏見駅の場合、上りと下りの線路の間に仕切りが合って、向かい側のホームの案内放送や電車の音が聞こえないようになっています。

私たち視覚障害者の場合、反対側の電車の音を間違えて自分の乗る電車が入ってきたと思い、載ろうとすることがあります。

また向かい側のホームの案内放送と自分の側の案内との区別が付きにくいときがあります。そうした意味では仕切りのある駅は安心できます。

このような仕切りについて名古屋市の交通局に尋ねたところ、以下の用な返事がありました。

「お問合せの線路間の隔壁ですが、地下鉄の火災時における煙の対策として設置しているもので、相対式の駅で線路の下にホーム間の連絡通路がある場合に設置しております。現在設置してあるのは、中村日赤駅、伏見駅、新栄町駅、一社駅の4駅です。」ということでした。

ホーム柵

名古屋の「あおなみ線」全駅に設置されている可動柵

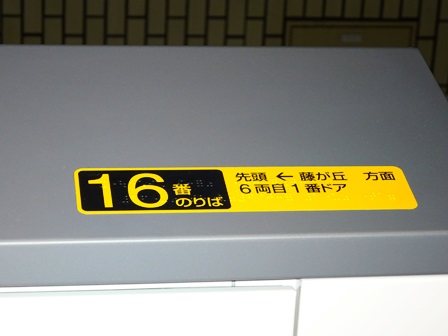

2020年 乗車位置番号の点字の表示が取り付けられました

2020年 乗車位置番号の点字の表示が取り付けられました

●鉄道駅ホームの可動柵

ホームからの転落事故を防ぐための方法として可動柵の設置が全国の鉄道駅で進められています

2011年 01月 22日 名古屋の地下鉄でもいよいよ可動柵が利用開始

名古屋の中村区役所駅の可動柵が1月22日から動き出しました。これでホームからの転落事故はなくなります。

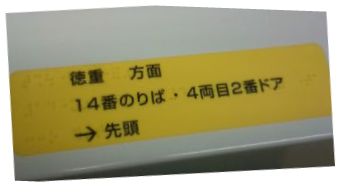

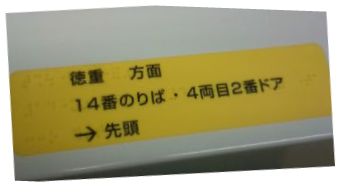

戸袋部分には点字とすみ字(黄色地に黒の文字)で以下のように書かれていました

「徳重方面、14番乗り場・4両目2番ドア、→先頭」

「ここからは乗車できません、7番降車専用口」

2015年9月7日名古屋の東山線にも可動柵の設置が始まりました。

2020年3月29日から名古屋市営地下鉄名城線・名港線への稼働柵の設置(名古屋港)が始まりました。

稼働柵の運用は5月25日の始発からでそれまではドアの部分は空いたままです。

2020年度中に全駅に設置の予定です。

*鶴舞線の整備については、名古屋市交通局のホームページに、令和8年開催予定の第20回アジア競技大会(2026/愛知・名古屋)までに完成する目標です。と書かれています。

各駅の稼働予定月

令和2年

6月 築地口、港区役所、東海通、六番町、日比野

7月 金山、東別院、上前津

8月 矢場町、栄

9月 久屋大通、市役所、名城公園、黒川

10月 志賀本通、平安通、大曽根

11月 ナゴヤドーム前矢田、砂田橋、茶屋ヶ坂、自由ヶ丘

12月 本山、名古屋大学、八事日赤、八事

令和3年

1月 総合リハビリセンター(2番線)、瑞穂運動場東(2番線)

2月 総合リハビリセンター(1番線)、瑞穂運動場東(1番線)

新瑞橋、妙音通、堀田

3月 伝馬町、神宮西、西高蔵

JR金山駅 東海道線上りホーム(三番線)に、ホームドア設置

2021年3月1日から稼働開始しました

下りホーム(四番線)は12月稼働予定?

参考ページBRFC 全国の鉄道・軌道線の駅におけるホームの安全柵等 設置状況

女性専用車両

名古屋市営地下鉄では東山線に「女性専用車両」があり土・日・祝日を除いて平日の終日運用されています。

東山線の女性専用乗車口のホーム柵の戸袋に以下のように書かれています。

女性専用車両は、以下のお客さまにもご利用いただけます。」

・女性と同行する小学生以下の男児。

・女性が介助者として同行する障害のある男性。

・障害のある女性に介助者として同行する男性。

視覚障害の男性は単独で乗車できないようです

東山線のホーム柵の上には点字では女性専用車両と書かれています

名城・名港線も今年7月から女性専用車両が導入されるそうです

平日の始発から午前9時までの時間限定しての運行だそうです

関東や関西では「障がいを有する男性の単独乗車」を認めているにもかかわらず、名古屋では認められていません

特に全盲の場合は普段利用していない駅で女性専用車両を避けて乗車することは困難です、何らかの対応が必要です

総務省近畿管区行政評価局のホームページには

「障がいを有する男性や男性介助者も「女性専用車両」が利用できることを、もっとよく知らせてほしい」という行政相談とその結果が報告されています。

総務省近畿管区行政評価局のホームページはこちら

自転車専用道と視覚障害者

名古屋の国道19号線・伏見通りに設置された自転車専用道

●自転車専用道と視覚障害者

視覚障害者にとって歩道を走る自転車は、静かに近づいてくる怖い存在です。最近、国道を中心に自転車専用道の設置が進められています。名古屋で設置が進められている専用道の実態を調査しました。

19号線の自転車専用道についての調査結果と要望事項

名古屋市視覚障害者協会では、2009年2月5日に、19号線の自伝車道設置について、名古屋国道事務所と話し合い、視覚障害者としての要望を伝えました。

そして今回3月28日に、桜通伏見(日銀角)から、錦通伏見・広小路伏見・若宮北までの19号線の両側に、車道を一斜線削って作られた、自転車専用道(広小路から北はまだ整備中)の点検活動を行いました。

以下にその結果をまとめましたので、必要な改善を行うとともに、今後に設置が予定されている、日本銀行から東の部分へ反映していただくよう、要望します。

調査内容

1 歩道を自転車が走らなくなり、安心して歩けるようになったか

2 歩道と自転車道の区別は分かりやすいか

3 バス停部での安全性はどうか。

4 交差点部での安全性はどうか。

5 その他

調査結果

・自転車道を走っている自転車もあったが、まだ歩道を走っている自転車もあった。

・自転車道と歩道の間には柵がしてあった。

・自転車専用道の柵が、途中何箇所かあいているところがあった。

自動車が駐車場等に入るためと見られる広いところでは、車道と自転車専用道との間や、自転車専用道と歩道との間は、スロープになっていた。

ところが、タクシーで降りたときに人が通るためと見られる狭いところでは、車道と自転車専用道との間はスロープになっているが、自転車専用道と歩道との間は段差があり、車イスでは乗り越えられない。また、視覚障害者が誤って入り込んだ場合は、転倒する可能性もある。

この部分をスロープにするか、点字ブロックで警告するかの対策が必要。

・ところどころ、自転車道と歩道の間に駐輪場が設置してあり、自転車は歩道側からは入れず、自転車道側から入るようになっていた。

・自転車道は歩道と色分けしてあり、弱視者でもある程度は判別できると感じた。

・この区間に誘導ブロックが敷かれているが、若宮北と日銀角の部分では、ブロックが途中で途切れており、交差点を示すブロックとの接続がされていないため、危険を感じた。

・バス停付近では、自転車道はなくなり、自転車は歩道を走るようになっている。

・この区間には、バスは名鉄バスのバス停のみで、誘導ブロックで案内されていた。

・この区間には音響信号がない交差点があり、エスコートゾーンは広い交差点でもまったく設置されていない。

・伏見ライフプラザの敷地内には、誘導ブロックがあるが、歩道の誘導ブロックとの接続がされていないので、施設の場所を探すことが出来ない。

要望事項

1 自転車専用道があるところでは、自転車は歩道を走らないよう、規制してください。

2 自転車道と歩道の間の柵が途切れている部分の段差の解消、又は警告ブロックの設置をしてください。(車イスの人の立場からは、スロープ化が必要か?)

3 若宮北と、日銀角の部分での、歩道の誘導ブロックと交差点を示す誘導ブロックとの接続をしてください。

4 信号のある交差点への音響信号機の設置と、エスコートゾーンの設置をしてください。

5 歩道から伏見ライフプラザへの、誘導ブロックを設置してください。

平成23年6月25日に開通した19号線・桜通の自転車道について、10月27日国土交通省の立会いの下で名身連の現地視察が行われました。

以下、現地視察を行って感じたことを紹介します。

1 歩道の自転車について

自転車道が整備されても、自転車は専用道だけでなく、歩道も引き続き走れるようになっている。自転車専用道が整備されたところは自転車は歩道を走らないようにして欲しい。

2 歩道と自転車道の区別について

自転車専用道が整備された部分には誘導ブロックが連続して敷かれているので、誘導ブロックを頼りに歩けば自転車道に入り込むことはないようになっていた。

ただし、横断歩道にはエスコートゾーンは設置されていない。

3 歩道の舗装について

この区間の歩道の舗装は2種類のブロックで行われているが、模様になっている小さいブロックがでこぼこしていて、誘導ブロックと間違えやすい。

視覚障害者用誘導ブロックと並んで設置されている部分は特に間違えやすい。

4 自転車の駐輪場について

駐輪場は歩道と柵で仕切られている。

人が歩道に出る柵の切れているところは、同じく自転車道が整備されている伏見通りと違い幅が狭くなっており、視覚障害者が誤って入り込まないようになっている。

また、この部分の段差は伏見通りと違い今回はなくなっている。伏見通りはまだ段差が残っている。

5 バス停の安全性について

バス停に行くには、自転車道を超えていかなければならない。この部分の誘導ブロックがないので危険を感じる。

バスの乗車位置にはバス停の標識がないので、誤って車道に出る可能性がある。

バス停の点字表示は、誘導ブロックからかなり離れていて、しかも待合の椅子の上にあるので利用できない。

また、バスを降りた視覚障害者が歩道に出るまでの誘導ブロックがないので危険だ。

以上

音響式信号機は視覚障碍者が信号交差点を安全に渡れるよう、信号が青の時「ピヨピヨ」または「カッコー」と音で知らせる装置のことです。(場所によっては音楽で知らせたり、「信号が赤になりました」と音声で知らせるところもあります。)

音響式信号機が設置されていないと、車の音や周りの人の動きを感じて渡ることになります。

しかし、健常者(晴眼者)は赤でもわたる人があります。歩車分離式信号機の場合、車が止まっているときにしか渡れません。

音響式信号機の設置には近隣の住民の理解が必要です。最近では設置に反対する人が増えています。

視覚障害者用付加装置に関する設置・運用指針

「県警本部西」のボタン式信号機

「県警本部西」の信号機は押しボタンを押すと、青の時間が長くなる信号機で視覚障害者用の「ピヨピヨ・カッコー」の音の出る信号機です。

その押しボタンのところで「ポッポ・ポッポ」という音がしていました。これは視覚障害者のために押しボタンの位置を教えるためのものでしょうか。

押しボタンを押さないと信号が青にならないところもあるので、押しボタンのところで音がしていると助かります。

2011年 04月 16日 アイ・シグナル

大阪のアイシグナルという新しい信号機を見てきた。地下鉄横堤駅を出たところにある。この信号は横断歩道の渡り口で手前側に信号の色が分かるようになっている。道路の反対側にある信号は弱視者には見えないことが多い。こうした信号が増えるといいなあと思った。

2013年4月15日 大府市にアイ・シグナル設置

愛知県の大府駅前の交差点2箇所にアイ・シグナルが設置されたと聞き、4月27日に見に行きました。

気がついたことは、横断歩道の中央に設置されているため、誤ってぶつからないか。また、大阪のものと違って赤のとき×印にランプが付くことでした。青のときは信号機自体がブルブル振動し、黄色になるとブルブルが間隔をおいて感じる者でした。

2022年3月に、タッチセンサーを利用した音響式視覚障害者誘導装置が

名古屋市緑区相川3丁目の交差点に設置されました

コイト電工製の「音響等感応用音声押ボタン箱」です

音響等感応用音声押ボタン箱

【主な特長】

タッチセンサーにより操作性を向上

タッチセンサーを採用し、操作性を向上させました。

目が不自由な方やご高齢の方が利用しやすいように、ボタン表示を大きくしました。

押しやすいボタン傾斜

使う方の年齢・性別・能力・経験などの違いに左右されずに、どなたでも使いこなすことができます。

「人にやさしく」を追求し、上部の操作面に傾斜をつけ、やわらかな丸みを帯びたボディデザインとしました。

目立つ配色と音声案内(多言語対応)

筐体は白色、操作ボタンなどのデザインは鮮やかな青・黄・緑色として、視認性を高めました。

直観的に操作でき、音声による情報提供が可能です。

コイト電工

音響等感応用音声押ボタン箱

「信GO!」

「信GO!」

PICS信号機について

「信GO!」というソフトをスマホに入れることで

高度化PICS機器が設置された交差点で、歩行者用信号の色を音声や、振動などで確認することができます。

2022年2月から名古屋市内の以下の場所に設置されました。

中村区:中村町7丁目

瑞穂区:総合リハビリセンター南、

八勝通1丁目

昭和区:安田通1丁目、

御器所東、

広路通1丁目、

塩付通2丁目、

川名本町1丁目

港区 :図書館前、

港電信電話局前、

港楽一丁目、

盲人情報文化センター

課題として

1 スマホを持っていない視覚障害者には利用できない

2 これまでの音響信号機がならなくなる可能性がある

3 アンドロイドのスマホでは自動的にソフトが立ち上がるが

アイホンではソフトを立ち上げていないと使えない

4 バッテリーの消耗が早い

5 交差点のすぐ近くに行かないと動作しない

歩車分離式信号機は安全か?

愛知県でも歩車分離式信号機が増えています。これは歩行者の安全を考えて設置が進められているものですが、しかし、視覚障害者にとっては問題があります

どのような方式化が分からないと、信号が青だと思って渡ると、実際は車だけが青で歩行者信号は赤だと言うことがあります。

歩車分離式信号機全てに音響信号機が付いていれば問題はないのですが、なかなかそうはいきません。

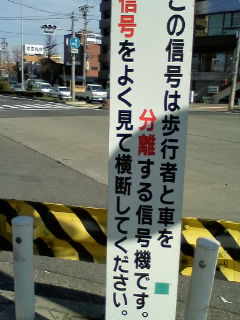

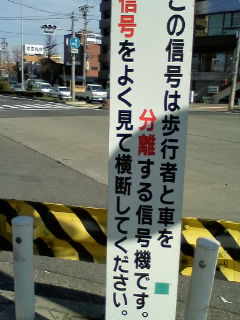

2011年1月11日名鉄「栄生」駅の前の交差点に看板が立っていました。「この信号は歩行者と車を分離する信号機です」と書かれていました。

最初は車が全て止まり「ピヨピヨ」と「カッコー」が同時になりだしました。ところがその後、東西の「ピヨピヨ」の音がしているのに、車も左折して前を横切っていく、どうなっているのだろう。

視覚障害者は車の音を頼りに横断歩道を渡るが、歩車分離式信号機だとそれができない。音響信号機が付いていれば渡れる。しかし、栄生駅のような信号機だと、何を頼りに渡ったらいいのか分からない。

以下に歩車分離式信号機についての解説を警察のホームページ等から抜粋して紹介します。

歩車分離式信号機とは?

信号交差点において、青信号で横断中の歩行者と車両との衝突事故を防止するため、歩行者と車両の通行を時間的に分離して、横断歩行者の安全に配慮した信号機です。

また、車と歩行者が完全に分離されるので、車両もスムーズに右左折できる利点があります。

通常の信号機だと・・・

車両と歩行者の信号機が同時に青になるので、特に歩行者の多い交差点では、なかなか車両が右左折することができず渋滞の要因となることがあります。

また、歩行者にとっても巻き込み等の事故に遭う可能性もあります。

歩車分離式信号機にすると・・・

車両と歩行者が完全に分離されるので、車両用信号機が青の時は車両はスムーズに右左折することができ、歩行者用信号機が青の時は、歩行者は安全に横断することができます。

歩車分離式信号機の種類

歩行者専用現示方式

全ての方向の信号を赤にして車両を停止させ、全ての歩行者用信号を青にして横断させる方法。歩行者は斜め横断はできない。この方式が最も標準的な方式である。

スクランブル方式

縦横両方の車両交通流を停止させ、全ての歩行者を同時に横断させる方式のうち、斜め横断を可能とする方式。

右左折車両分離方式、あるいはセパレート式

歩行者等を横断させるときに、同一進行方向の車両に右左折をさせない方式。この場合、右折、直進、左折の各専用レーンが必要となる。

右折車両分離方式

歩行者と同一方向に進行する車両に右折させない方式。

メリット・デメリット

メリット

歩行者・車両の双方が信号を守っている限りは、歩行者と車両が交差点内で交錯することが殆どないので、車両の右左折による歩行者の巻き込み事故を防ぐことができる。

右左折する車が横断歩道手前で停止する必要がなくなる。

デメリット

歩行者用信号だけが青信号となる時間が発生するため、車両の待ち時間が増加してしまう。交差点を車が通過できない時間が発生するので、歩車分離式にすることで激しい渋滞が発生することもある。

誤った見切り発進による信号無視を誘発しやすい。

以下参照ページ

歩車分離式信号機 - Wikipedia

新しい歩車分離信号機?

名古屋市緑区の相川3丁目の信号は新しい形の歩車分離式。

車は南北・東西交互に信号が青になるが、歩行者用信号機はどちらも赤のまま。

横断歩道があっても、歩行者用信号は押しボタンを押さないと青にならない。

この押しボタンは2段になっていて、一般用と視覚障害者用に分かれている。

視覚障害者用のボタンを押すと、音声で「赤です」「青です」と教えてくれるが、一般用のボタンを押すと歩行者用の信号は青に変わるが、音は出ない。

どのボタンが視覚障害者用かは教えてもらわないとわからない。

ラウンドアバウト(環状交差点)とは?

車両の通行する部分が環状の交差点であって、道路標識により車両がその部分を右回り(時計回り)に通行することが指定されているものをいいます。

この交差点には信号機がありません。そのため、国土交通省のラウンドアバウト検討委員会では、「ラウンドアバウトでは、視覚障害者による横断歩道の位置の把握や横断するタイミングの判断が難しくなる 」として「視覚障害者に対する安全対策」の必要性を述べている。

以下参照ページ

ラウンドアバウト - Wikipedia

道路:ラウンドアバウト検討委員会 - 国土交通省

第3回ラウンドアバウト検討委員会 配布資料

歩行者先行信号をご存知ですか

2015年2月12日名古屋市千種区の千石小学校南交差点と東区の葵小学校南交差点。2月13日には、西区の菊井二丁目交差点に「歩行者先行信号」が設置されました。

この交差点では車用の信号より7秒早く歩行者用信号が青になります。その結果、赤になるのも車用の信号より歩行者用信号が3秒先に赤になります。

この信号にはいずれも音響信号は付加されていません。車の音を頼りに横断歩道を渡ると、歩行者用信号が赤の時に渡ってしまう可能性があります。

こうした信号機は、長野や千葉、東京、神奈川等ではすでに設置されているようです。

また、名古屋市中川区の中島小学校前の交差点は、車が通らないときは常に歩行者の信号が青で、車の信号が赤になっています。歩行者は交差点をスクランブル横断することも可能ですが、車が近づくとセンサーが感知して、12秒後に歩行者の信号が赤に変わり、

その後、車の信号が青になります。こちらも音響信号はついていません。

この他にも信号機の色が交差点に近づかないとわからないというものも出てきています。

愛知県警では交通死亡事故ワーストワン解消のため、様々な対策を講じています。しかし、その対策がかえって視覚障害者にとって危険が増す結果となっています。

名古屋市の福祉都市環境整備指針はどこへ

昭和文化小劇場

12月14日に開館する昭和文化小劇場(昭和区花見通1丁目41番地の2)が見学会を開催するというので11月13日午前に見に行ってきました。

私の参加するアンサンブル21が12月17日午後1時からリコーダーの演奏をするので、その下見もかねて行ってきました。

川名公園の中にあり地下鉄駅からも近いというのは便利でいいなと感じました。

しかし、いくつか気になるところがありました。

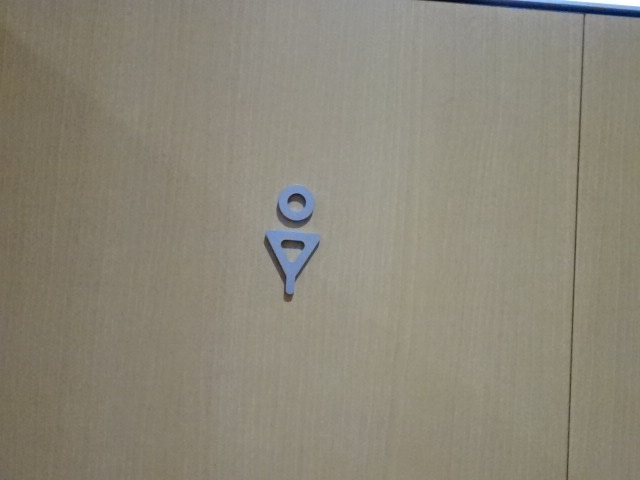

トイレの男女別の表示が、通路から男女に分かれたあとの奥の壁に、銀色の小さな表示しかなく、色の区別もなく晴眼者でも間違えそうな表示でした。私も晴眼者の方と見に行ったのですが、その方も男子トイレと言って私を案内してくれたのですが、小便器が小さく一つしかないので確認してみたら女性用のトイレでした。

もちろん音声案内も点字表示も全くありません。

トイレの案内は、男女別の表示だけでなく、建物に入って廊下から見える位置にトイレの場所を案内する表示が全くありません。

歩道から玄関までの誘導ブロックはありましたが、正面玄関ではなく建物の周囲を廻るように案内されていました。

正面玄関前の階段は、道路からすぐにあります。しかし、警告ブロックが階段を1段上がったところにあります。階段を登り切ったところにも警告ブロックがありますが、玄関から階段を使って外に出ようとすると、階段の終わりを示す警告ブロックの後にすぐ段差があり危険です。玄関前は道路で歩道はなく、路側帯のみです。

玄関前の階段の段鼻は色がついていない為、弱視の私は階段と気が付かず落ちそうになりました。

階段の点字ブロック、階段の段鼻の色付け、トイレの案内表示は、正式な会館までにはぜひ改善していただきたいと思います。

(2016年11月14日)

名古屋市:福祉都市環境整備指針(改定版)(市政情報)

11月14日メールにて市民経済局広聴課に上記の意見を提出したところ、11月25日メールにて以下のような回答が寄せられました。

トイレの男女別表示につきまして、ご不便をおかけし申し訳ございませんでした。

現在、開館に向けて、表示への色付けやロビーから分かるようトイレの表示を

設置するなどの作業を進めているところでございます。

玄関前の階段の段鼻や文化小劇場南側の道路との段差につきましては、

安心して施設をご利用いただけるよう対策を検討してまいります。

なお、文化小劇場南側の道路につきましては、今後、

川名公園の園路として整備する計画がございます。

整備後は玄関前階段下り口と園路の高さが同じになり、段差が解消されます。

整備が完了するまでの間は、お手数をおかけしますが、

道路との段差がない川名交番北側からの通路を

ご利用いただくようお願いいたします。

皆様に安心・安全にご利用いただける施設となるよう、

これからも関係局等と連携を図りながら努めてまいりたいと存じますので、

ご理解いただきますようよろしくお願い申し上げます。

(担当課 観光文化交流局文化振興室 電話番号052-972-3175)

12月17日区民ふれあいコンサートが開かれ、その時点でトイレの案内表示が少し改善されました。私たち視覚障害者に対する環境はまだ改善されていませんでした。

点字ブロックの代わりに設置されているリーディングライン

車いすの人や足の不自由な人のために突起の無い視覚障害者用誘導ブロック。?

視覚障害者も街を自由に歩きたい

奪わないで私たちの「道知るべ」=「点字ブロック」

「点字ブロック」とは

「点字ブロック」とは、視覚障害者が障害物を避け、街や建物の中を安全に歩

くために設置された点状や線状の突起のついた床材のことです。

「点字ブロック」には2種類が

「線状ブロック」は、平行する線状の突起をつけたブロックで、誘導用や方向

表示として用いられています。

「点状ブロック」は、点状の突起をつけたブロックで、位置表示用で注意すべ

き位置や場所を示しています。

「点字ブロック」の突起は何のため

視覚障害者は「点字ブロック」を足の裏の触感覚や、白杖を通じての触感覚お

よび反射音等の聴覚を利用して歩いています。

「点字ブロック」にはなぜ色がついているの?

「点字ブロック」は通常黄色になっています。これは視覚障害者のうち弱視と

いわれる少し視力のある者が周辺路面との色の違いによって識別するためです。

そのために地域によって色が違うと「点字ブロック」を見つけることができませ

ん。

「点字ブロック」の上に物を置かないで!

また、健常者が「点字ブロック」の上に物や自転車を置いたりして視覚障害者

の歩行の障害にならないため、だれにでも「点字ブロック」とすぐわかるように

黄色に統一されています。

「点字ブロック」はどんなところに設置してあるの?

「線状ブロック」は、駅前や商店街、バスターミナルや公共施設等の近くの歩

道。そして、公共的施設の廊下や駅構内等に設置されています。

「点状ブロック」は、階段の上と下、横断歩道の渡り口、バス停、建物の入口

や案内所、ホームの端等に設置されています。

消える「点字ブロック」パート1

最近、多くの都市で都市景観条例が制定され、デザインや景観、美観を重視し

た街づくりが進められています。その中で「点字ブロック」の色が景観上良くな

いということで、色を黄色以外に変えたり、目立たない色にしたり、時には歩道

上の模様で目立たなくなるようにしたものが出てきています。

消える「点字ブロック」パート2

愛知県の一宮市では駅東口の大通りに、今の「点字ブロック」では車椅子の人

やお年寄りが「つまずきやすい」として、点や線の突起の無い、幅1.2センチ

深さ5ミリの4本の溝を切った30センチ四方のブロック「リーディングライン」

を視覚障害者の反対の声をおして設置されました。

「リーディングライン」は、足で触っては全くわからない不良品

一宮市が設置した「リーディングライン」は、足で触っては全くわかりません。

また杖を使っても溝が細く浅いためなかなか見つけることができず、歩道上の他

のブロックの目地と区別がつきません。

そのために、すでに改良型が中部地方建設局では試作され、ウレタン加工のブ

ロックも検討されているほどです。

「リーディングライン」は、弱視者には全くわからない

また、「リーディングライン」の色は赤っぽい色になっていて目立たないだけ

でなく、歩道の格子模様と同じ色になっているため、「リーディングライン」と

模様との区別は弱視者には全くつきません。その上、横断歩道を示す「リーディ

ングライン」は床材と全く同じ色になっています。

「点字ブロック」は建設省の指針に基づいて設置を!

「点字ブロック」については、昭和60年(1985年)には建設省が「視覚

障害者誘導用ブロック指針」を示し各都道府県に通達を出しています。この指針

には私たち視覚障害者の希望も多く取り入れられ、「点字ブロック」の種類、設

置方法、材料、色彩、施工方法等について示したものです。「点字ブロック」は

その後この基準に基づいて全国的に設置されてきました。

街づくりは市民参加で

人に優しい街づくりは行政主導で一方的に押しつけで行うのではなく、少数意

見にも配慮して、納得いくまで話し合い実施すべきだと考えます。お互いの立場

を理解し合えば必ず一致点が生まれ、だれもが安心して住める街になると私は考

えます。

名古屋市視覚障害者協会 広報部長

愛知視覚障害者協議会会員

全日本視覚障害者協議会会員

杉本 由司

090-2617-1876

視覚障害者のひろばへ

誘導ブロックの規格

平成13年9月20日制定 視覚障害者誘導用標示ーJIS T9251

点字ブロックについての手をつなごう集会の見解はこちら

意見・感想等はこちらまで

2020年 乗車位置番号の点字の表示が取り付けられました

2020年 乗車位置番号の点字の表示が取り付けられました

「信GO!」

「信GO!」